未破裂能動脈瘤のフローダイバーター手術から1年が経ち詳細に血管内の状態を確認するために血管内視鏡検査(IVR)を実施してその結果も出ましたので、同じ病気で悩んでいる方のために少しでも情報が提供できればと思い記事にしました。

参考になれば嬉しいです。

検査前までにやる事

検査前には、次の検査を行います。やる事は、手術前に行った血管内視鏡検査の時と同じです。

- 血液検査

- レントゲン撮影(頭部)

- 心電図

- MRI

- コロナ検査

コロナが五類に移行しましたが、入院がともなうのでまだコロナ検査が必要なようです。

これらの検査が無事問題なければ、正式に血管内視鏡検査ができることとなります。

検査前日

検査前日に入院する事になります。

私の場合は、月曜日に検査だったので日曜日に入院しました。

特に前日に何かやる事はありません。今回の検査では、鼠蹊部からではなく、手から内視鏡を入れるので剃毛も必要ないです。

検査当日

私の場合は、朝一で検査でしたので朝食は抜きになります。

検査をする検査室には看護師さんに付き添われて歩いて向かいます。

検査室の中で病棟の看護師さんと検査室の看護師さんとの間で申し送りが行われます。

その後、検査室の看護師さんに誘導されて検査台まで向かい自分で検査台の上に寝ます。天井には少し雲がかかっている青空が広がっている写真が見えます。

今回は手からやるのですが穿刺するために、まず麻酔を塗ります。

穿刺は、私の場合は2回ほど失敗しましたが入ってしまえばあっという間に血管を通って行きます。

通った後は、手術前にやった時と全く同じですので、こちらの記事をみてもらえればと思います。

検査が終了すると止血されますがここからが、手術前と違います。

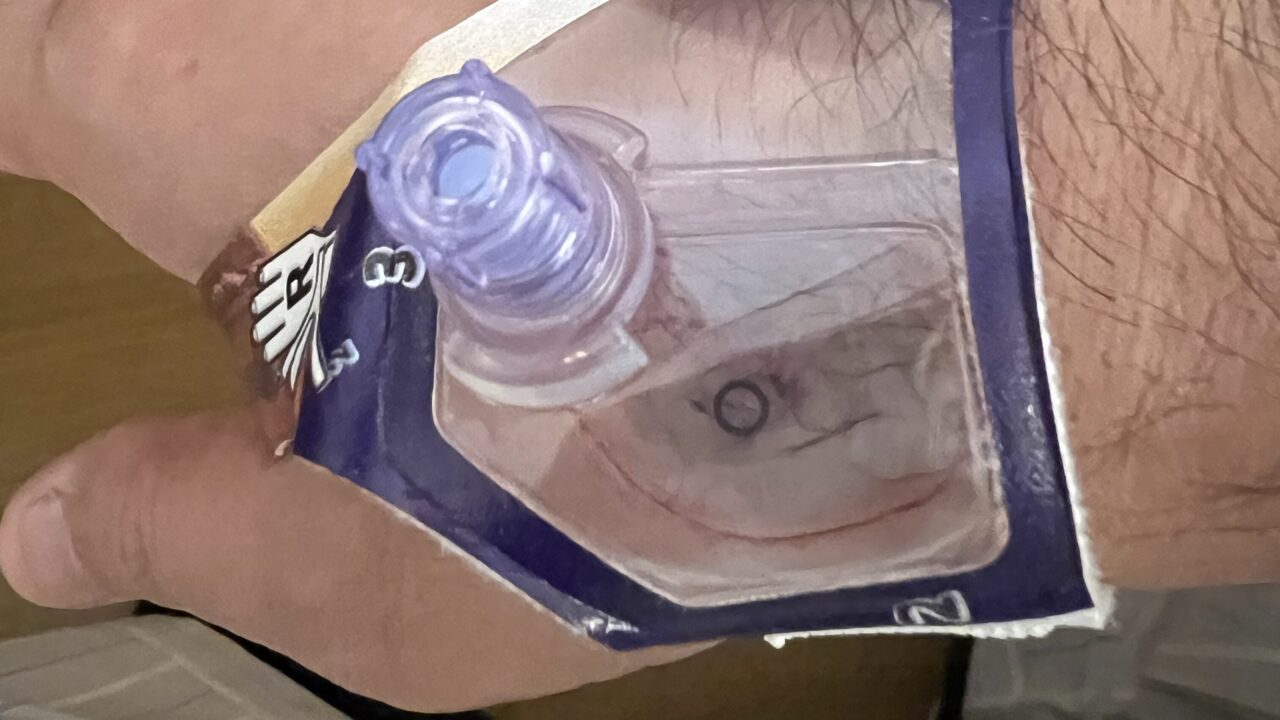

穿刺した部分にバルーンがついたもので圧迫止血します。圧力が弱すぎると血が漏れるし、強すぎると血が止まってしまうそうです。とにかくこの方法は楽です。

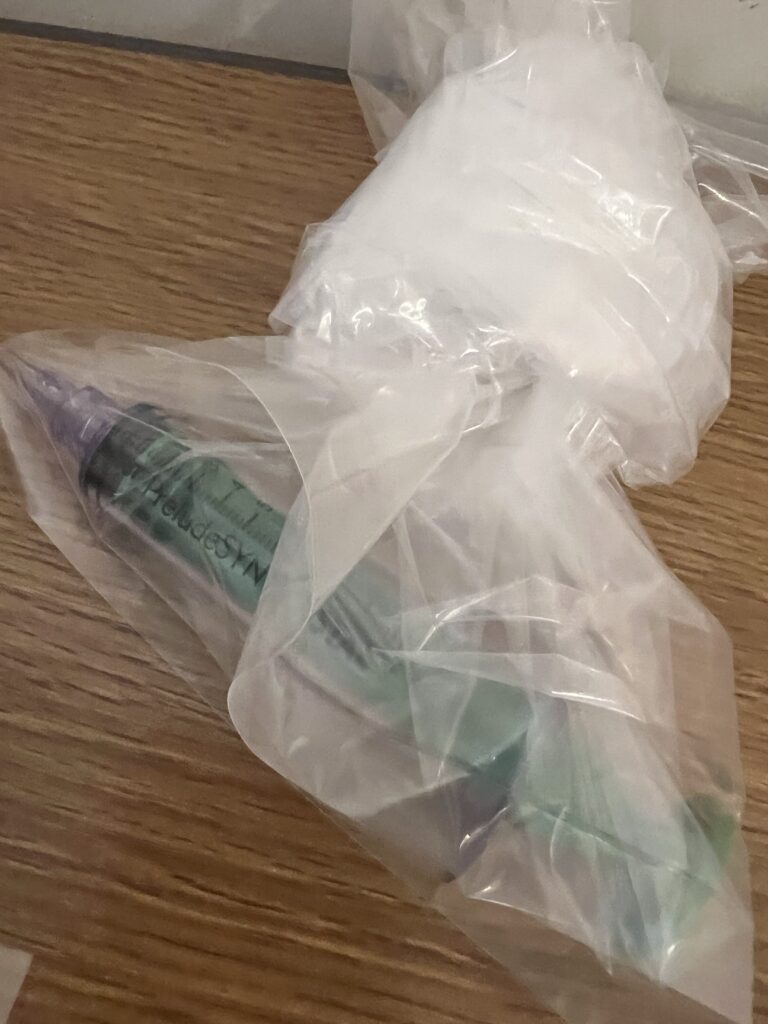

実際に装着した画像がこちらです。

検査後は、車椅子で病棟まで行きます。検査後なのでトイレに行く場合は看護師さんに連絡するように言われました。最初は30分後に、それ以降は1時間おきに少しずつ空気を注射器を使って抜いていきます。

1回目の空気抜きが行われた時点で私の場合は付き添い解除になり自由に歩き回ることができましたし、食事も取れます。本当に楽です。

とはいえ、私の場合少し不安になった事もありました。

- 圧迫している部分が透明で少し血が漏れているように見える

- あまり動かさないようにと言われたのでそうしていたら、指先の動きが悪いように感じた

いずれも問題なかったのですが、ついスマホで検索してしまい悪い方へ考えてしまっていました。ちゃんと看護師さんが見てくれているので安心していいと思いますが、わからなかったら聞く勇気を持った方が良いと感じました。

夕方ぐらいに担当医のお医者様がこられて、簡単に説明してくれましたが

「良くなってるけど100%ではない」

と言われました。ちょっと不安が残りました。

検査翌日

検査翌日は特に何もなく、午前中には帰宅する事が、できます。

検査結果受診(1週間後)

検査結果を聞きに受診しました。

「良くなってるけど100%ではない」

の理由が判明しました。

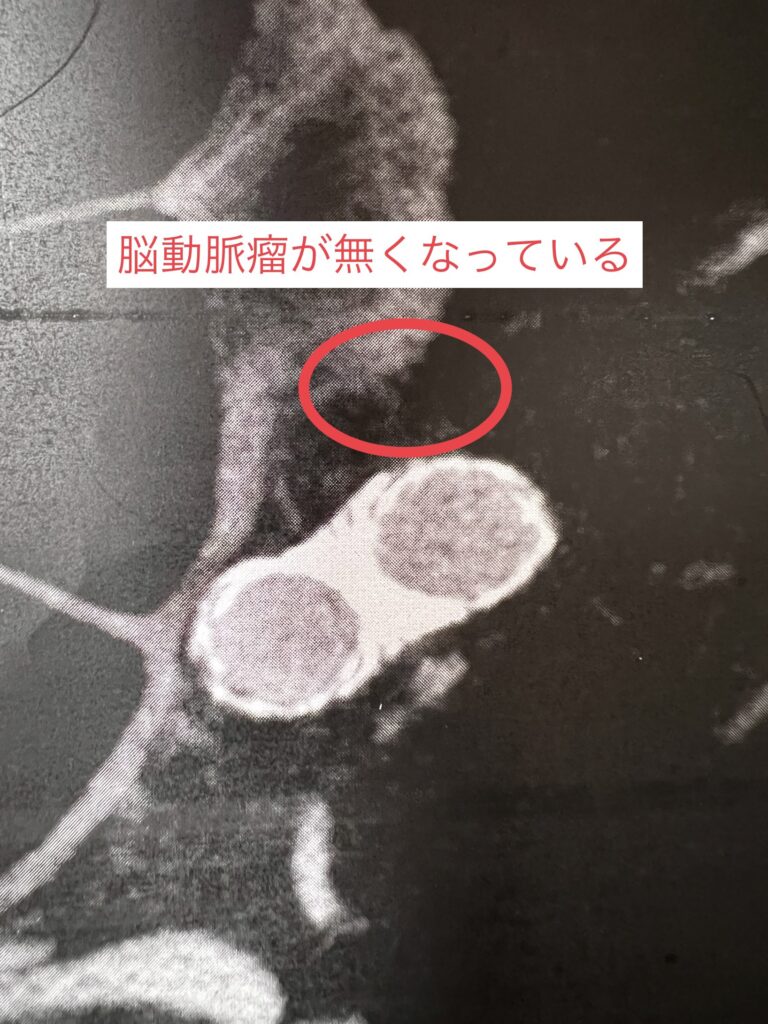

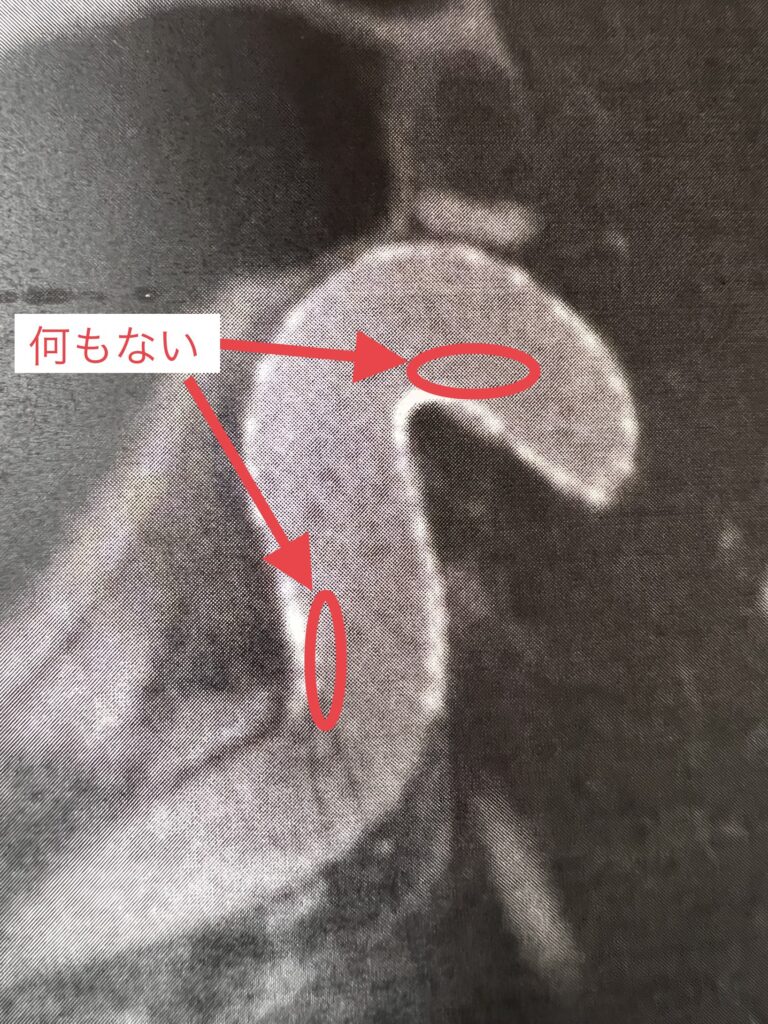

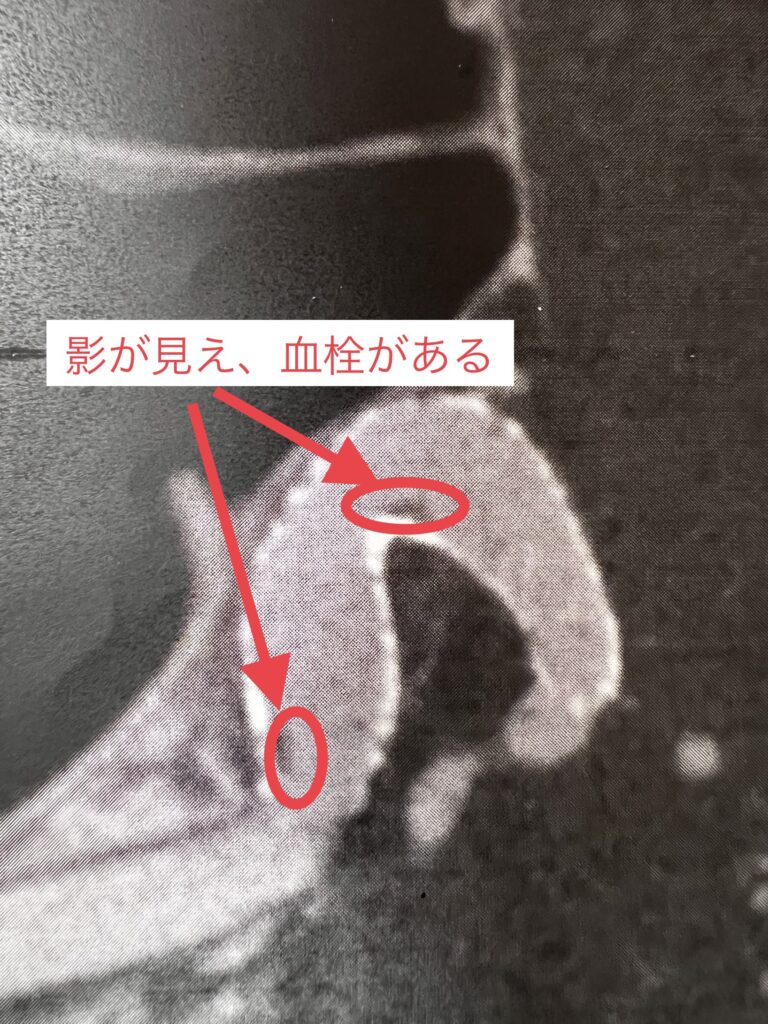

脳動脈瘤の部分は閉塞していて完治しているが、血管内が少し狭くなっているとのことでした。

フローダイバーターの網目を通って脳動脈瘤の内部に血栓ができ瘤が閉じるのですが当然瘤の内側にも若干血栓がつきフローダイバーターの金属が覆われます。その覆われ方で一部が他のところよりも少し厚いのでそこが100%といえないところだそうです。ただ、問題があるわけではないのでこのままMRIでもう1年観察して血管を確認しつつまた来年血管内視鏡をして確認する事になりました。

その時の画像を公開します。

まあ、少し不安な面はありますがもう少し経過観察が必要だというぐらいで再手術が必要という状態ではなかったので一安心です。

脳動脈瘤は無くなっているので破裂の心配はなくなり大きなリスクが減ったのはとても嬉しい事です。

まとめ

まとめです。

- 手からの穿刺はとても楽!

- 少しでも不安な事があったら看護師さんに相談しよう!(ネットの情報で不安になったら特に専門家に聞こう!)

また、引き続き経過を記事にして少しでも同じ病気をお持ちの方のお役に立てればと思います。

最後までお読み頂きありがとうございました。

参考になったら嬉しいです。

こんにちは。私も脳動脈瘤およそ7ミリ発見されました。右目の後ろで眼動脈が脳動脈瘤から出ているので目が悪くなる可能性が、人より高いと言われております。視野が欠損されたそうですが、その後回復なされたのでしょうか?もしよかったら教えてください。私も位置的にフローダイバーターに

なると思います・・・

コメントありがとうございます。

目は最初に比べれば大分見える範囲が広がりましたが、完全には治っていません。

右目にも緑内障があって欠損している部分があります。

両目では見えているのでこれ以上広がらなければ良いと思うようにようやくなりました。

脳動脈瘤でなにか症状が出ていない場合、健康な部分が失われるかもしれないと聞かされるととても不安ですよね。よくわかります。「破裂するよりいいでしょ」と言われてもやっぱり嫌ですよね。

私の場合、目に違和感を感じた時にすぐに言わなかったのを後悔しています。なにか違和感を感じたらどんどんいって不安を解消していくのが良いと思います。

ひでぶさんが無事回復される事を願っております。

有難うございます。

セカンド・オピニオンに大きな病院(スーパードクターがいる)で、話を聞きましたが、不安な事だらけでした。リスクが高いということで手術をしたくない感じ。最初の地域の脳神経外科の先生に手術をお願いするべきか、(フローダイバータはできるらしいが経験が少ない)あまり信頼できないが経験値の高いスーパードクターに頼むべきか…今現在普通に生活できているので、術後の抗血小板薬を飲むことにも不安だし、なかなか決めあぐねてます。ブログとコメントの返事を拝見して手術に前向きに考えてみょうかなと思えてきました。有難うございます。